9月19日,兩個大型項目傳出消息,對氫能產業鏈都將產生重大影響。

鄂爾多斯碳纖維全產業鏈項目簽約

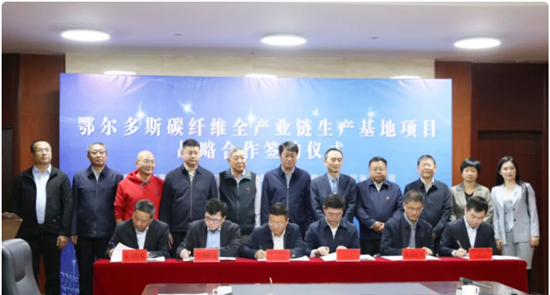

第一個項目是鄂爾多斯碳纖維全產業鏈生產基地項目。9月19日,針對這一項目的戰略合作簽約儀式在鄂爾多斯高新技術產業開發區舉行。項目參與方分別是藍天集團、蒙發能源控股集團有限責任公司、長城資產基金公司、內蒙古恒信實業集團。

此次簽約項目總投資60億元,通過聯合上下游合作伙伴,推動10000噸/年高性能碳纖維項目落戶鄂爾多斯高新技術產業開發區,主要生產T800-T1000高性能碳纖維產品,計劃新建6條原絲線以及6條碳化線,形成30000噸原絲、10000噸碳絲以及5000噸復合材料的規模,碳纖維產業下游布局將包括年產10萬個儲氫瓶生產基地、年產30000輛氫燃料重卡生產制造基地等項目,年產值將超過100億元。

氫燃料車對儲氫瓶既有極高的安全性要求、又有輕量化要求,碳纖維成為最佳選擇。多年來,碳纖維增強聚合物(CFRP)復合材料通過由碳纖維和環氧樹脂基材包裹的塑料內襯組成的 IV 型儲氫罐,為零排放燃料電池驅動的車輛提供了壓縮氫氣的存儲。

碳纖維是一種含碳量在 90%以上的碳主鏈結構無機纖維,具有出色的力學性能和化學穩定性,強度高(強度約為鋼的10倍)、模量高、密度小(密度為鋼的1/5、鋁合金的1/2)造就其輕量化的特點。除此之外, 碳纖維還具備耐腐蝕、耐疲勞、熱膨脹系數小、耐高溫、電及熱導性高等特點。作為現代工業中不可或缺的高科技新型材料,碳纖維被廣泛應用于航空航天、新能源裝備、汽車、體育用品、交通運輸、工程器械、醫療器械、建筑及其結構補強等領域。

通過碳纖維、碳纖維復合材料以及碳纖維上下游生產基地建設,培育形成完整的產業上下游產業集群,帶動鄂爾多斯新能源新材料產業實現全產業鏈發展,助力區域碳達峰、碳中和等重大戰略目標實現。

全球最大煤制氫項目開工

9 月 19 日,全球最大煤制氫變壓吸附裝置項目在陜西榆林正式投入運行,這個煤制氫裝置采用了自主研發的大型化變壓吸附專利技術,以煤炭為原料,每年產氫總能力達 35 萬噸。作為煤炭資源高效清潔利用的重要手段,該技術對我國能源安全、社會經濟發展和生態環境改善意義重大。

該項目攻克了大型煤制氫裝置在工藝技術、設計制造等方面難題,實現了對國外技術的替代和超越,不僅搭建了由煤炭向石油化工產品轉化的橋梁,還有效實現了資源回收、污染治理和碳減排。

煤制氫是以煤炭為還原劑,水蒸氣為氧化劑,在高溫下將碳轉化為一氧化碳和氫氣為主的合成氣,經過凈化、一氧化碳轉化、提純等環節,生產出氫氣和合成氣。這一項目業主是中海煉化,所生產的氫氣主要用于煉油的加氫裝置和化工的丁辛醇裝置,以生產出高質量的清潔油品和化工品。

中海煉化位于廣東惠州的中國首套采用 E-Gas 技術煤制氫聯合裝置已連續平穩運行超 一年,我國煤氣化制氫技術應用達到行業先進水平。中海煉化惠州石化煤制氫部副經理周建欣曾介紹,目前全球僅有兩套在運行的 E-Gas 煤制氫聯合裝置,其具有碳轉化率高、熱利用效率高、耗氧少等特點。與傳統天然氣制氫工藝相比,可降低成本 20% 至 25%。該裝置氮氧化物、二氧化硫、污水等污染物均實現了達標排放,達到行業先進水平。

根據中國汽車流通協會提供的上牌信息顯示,2025年5月,國內客車(含輕客、中客、大客)月度實際銷量達到4.2萬輛,相比去年同期呈負增長,降幅為1%。 上牌維度的客車終端實際銷量,更能反映國內客車市場需求的真實狀況,進一步拉長來看,今年前5個月的數據同樣不容樂觀。統計數據顯示,2025年1-5月,國內客車實際銷量達到19萬輛,與去年同期的銷量持平。 整體來看,進入2025年后,本輪始于2023年的國內客車市場快速放量,似乎已進入瓶頸期。 從年度銷量數據,可以明顯看到,2023年之前,國內客車市場進入增長停滯期,2019年銷量達到36萬輛后,此后4年時間都在35萬輛上下徘徊,始終難以突破。而2023年開始打破僵局,同比增速達到14%,年度銷量接近40萬輛,2024年快速拉升,年度銷量一舉突破50萬輛大關,而增速更是高達29%。 2023年和2024年的快速放量,與多重因素密切相關。首先是疫情結束后國內旅游市場的爆火,直接拉動2023年國內旅團細分市場的客車需求,此后,2024年7月,國家出臺以舊換新政策,推動城市公交車電動化替代,支持新能源公交車及動力電池更新,這一政策有力推動了公交車的更新熱潮,從而推動國內公交細分市場的客車需求集中爆發。 以公交市場為例,在2024...